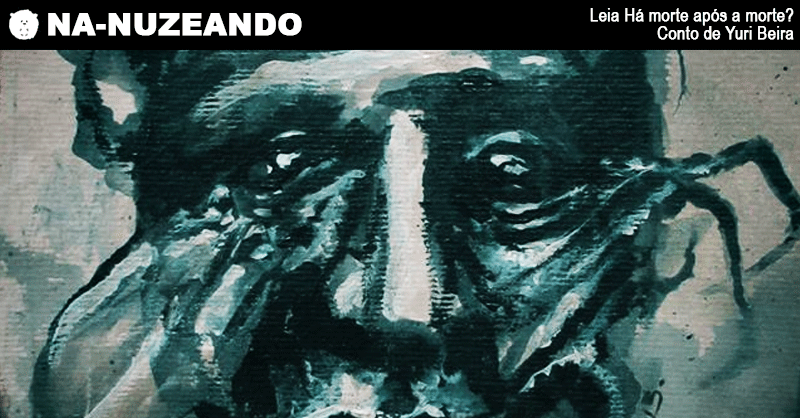

Leia aqui no NA-NU na íntegra o surreal e sobrenatural conto Há morte após a morte?, de Yuri Beira. Ilustrado por pintura de Yuri Seima.

Há morte após a morte?

Acordo. Ou ressuscito? Não sei. A verdade é que retomei a consciência após um longo tempo. Estou deitado no chão, olhando para um céu que tem uma escuridão que nunca vi antes. Não lembro porque adormeci, não sei onde estou e nem o que me trouxe até aqui. Lembro-me, porém, de quem eu era. Como se o calor da vida tivesse me abandonado há muito tempo, eu perambulava por ruas e vielas de uma metrópole qualquer. Sem rumo, vontades, necessidades, responsabilidades, laços, sonhos, medos, sentimentos, e a lista segue; eu estava lá apenas, vivendo; estava. Morri, então? Com essa dúvida, esforço-me para me levantar e fazer um reconhecimento do terreno em que me encontrava.

Meu corpo está leve, mais do que o normal, e eu não sinto que esteja fazendo muito esforço para me mover; tudo flui tão suavemente que começo a desconfiar do estado em que estou. A escuridão deste lugar é perturbadora, na verdade não é tanto para alguém como eu, entretanto se eu tivesse mantido as características de um ser medíocre, como apego pela vida, por exemplo, com certeza teria medo e receio de andar por aqui. Existe uma pequena construção muito próxima ao local em que acordei, e ela tem suas luzes acesas; era um oásis naquela infinidade escura. Caminho, como se nas nuvens, rumo a este misterioso estabelecimento. Bato à porta, mas não obtenho resposta; impaciente, adentro.

É uma espécie de bar, com um longo balcão, banquetas e uma infinidade de bebidas, dispostas majoritariamente nas prateleiras do extenso armário do bar. Uma curiosa figura está atrás do balcão, em pé, preparando um coquetel. O tal ser é alto e muito esguio, está trajado em roupas finas e tem um chapéu que parecia ter sido calculadamente colocado sobre sua cabeça. Por causa da aba de seu chapéu, e também pela posição em que mantinha sua cabeça, eu não conseguia ver detalhes do seu rosto. Aproximei-me do balcão. Aquele que eu supunha ser o dono do bar não demonstrou nenhuma reação para minha aproximação, julguei que ele sequer havia notado minha presença. Enganei-me, subitamente ele cessou os seus movimentos e bateu com a coqueteleira sobre o balcão. Ou havia terminado seu drink ou se enfureceu com a minha possível interferência.

De frente para mim, assustei-me com suas feições, mas reprimi ao máximo qualquer movimento que pudesse expressar meu espanto. Ele não tinha um rosto humano, a estrutura de seu rosto lembrava a de um totem; tinha olhos na vertical, um longo nariz, que alcançava o seu queixo, e tinha a sua boca no meio da garganta. A única coisa que era semelhante a nossa fisionomia eram as suas orelhas. Ele olhava para mim com um quê de intrigado, mas sequer piscou pela duração deste contato. Perguntou-me o que eu desejava, e eu me surpreendi por entendê-lo. Respondi que queria saber onde estava; ele soltou diversos secos gritos, muito agudos, que duravam por uns três segundos e cessavam, dando lugar a um próximo; quando parou, notei que esta era sua risada. Você está no paraíso, ele me disse.

Paraíso. Eu estava morto. Fiquei desequilibrado com aquela resposta, não vou mentir, mas, outra vez, segurei minhas emoções. Perguntei onde estavam os outros habitantes e o porquê dele trabalhar num lugar como aquele. Ele me disse que todos estavam em casa, descansando, e que apenas trabalhava ali, não sabendo realmente o motivo. Pedi para que me contasse um pouco sobre a vida naquele local, mas recebi uma ágil resposta negativa; indaguei, então, se ele cobrava pelas bebidas e obtive a mesma resposta. Ele era rápido com a coqueteleira e muito sagaz na escolha dos ingredientes, preparando-me o meu favorito sem sequer me perguntar. Cá estava eu, morto, no paraíso, bebendo meu Appletini, preparado por um ser, no mínimo, extraterrestre.

A vodka havia sobrevivido aquela passagem da vida para a morte, pois já me dava os mesmos efeitos que um dia já tive em vida. Bebi silencioso, sem querer incomodar aquela criatura, mas, ao terminar e já estar tomado por uma leve embriaguez, voltei a questioná-lo. Dessa vez ele pareceu mais à vontade, respondendo-me: “Meus clientes vêm até aqui apenas uma vez.; depois que partem para a Grande Cidade, nunca mais retornam.” E eu continuei o interrogatório sobre seus clientes. Dizia-me que quando saíam deste estabelecimento, perdiam tudo o que os mantinham humanos: rumo, vontades, necessidades, responsabilidades, laços, sonhos… eu já sabia o resto, pedi para que parasse. Era algum tipo de castigo? Essa era a grande punição divina por meus pecados? Ele continuou ali, parado, encarando-me, como se me julgasse, e me incomodei com isso. “O que você é, então?”. Fiz-lhe esta pergunta, que eu esperava ser a última.

“Eu não sou um alguém, ou algo; sou o que sou, e o que sou você nunca compreenderá, pois nem eu que sou o que sou sei o que realmente sou, ou seja, eu sou o que, não sabendo o que sou, designo-me como. Mas você pode me chamar de… Meia-Noite, se quiser.” Ordenei, então, para que ele se calasse. E ele o fez. Mais um martini, o mesmo de antes. Appletini, appletini, appletini; assim passei aquela noite, ou aquela infinidade, ali. Eu não me sentia mal, não sentia coisa alguma, era como se eu já tivesse partido para a Grande Cidade; “Você já veio para cá como alguém que já foi pra lá.” Foi a frase que saiu daquela boca que ficava no meio do pescoço. Ele estava certo, sabia sobre mim mais do que eu mesmo, desafiei-me, então, a saber dele mais do que ele saberia sobre si.

Quanto à cidade, disse-me que lá ninguém sentia nada, que era apenas um grande nada; com isso, notei que tudo aquilo que me faltava em vida, também me faltaria em morte. Ninguém sofria, porém, pois não poderiam sentir este sofrimento; não se sentiam tristes ou felizes, não sentiam saudades da vida, não lhes era doloroso viver o eterno na monotonia; estavam completamente cientes de que tudo era nada e que o nada se tornara tudo. Estavam vivos, mas mortos, pensavam e não estavam pensando, testemunhavam tudo, mas não absorviam nada. Não era castigo, não era prêmio por boas ações, não sofriam duras penas, não eram abençoados por doces harpas; eram apenas o que eram, e o que eram não poderiam compreender, assim como nós, eu ou ele poderiam. Tudo aquilo existia, mas nada ocupava no espaço-tempo. Aquele lugar era alheio à vida, pois era um lugar de morte, mas, ao mesmo tempo, aquele era um lugar alheio à morte, pois tinha a ilusão da vida.

Notei que falava e minha voz me trouxe de volta a consciência, percebi que estava delirando, vítima dos seguidos martinis que matava até há pouco. O bartender ainda estava ali, encarando-me. Após algum tempo, disse-me que ouviu tudo o que proferi e que estava admirado. Era tudo coisa de minha cabeça, então? Ele, sem que tivesse ouvido esta minha última pergunta, respondeu que sim, finalizando que eu poderia voltar quando quisesse. Duvidei por um instante, mas, sabendo das bebedeiras que um dia tive em vida, acreditei nele, pois eu realmente era dono dessa capacidade de criar coisas mirabolantes durante o efeito do álcool. Uma outra hora eu volto, então, disse a ele, levantando-me da banqueta, que deve ter me acomodado logo após o primeiro martini, não me lembro. Na porta, pronto para sair, ele me chamou. Respondi com um virar de cabeça, olhando para ele, esperando o que desejava dizer. “Até deuses se arrependem às vezes, perdoe-me, certas coisas devem continuar desconhecidas.” Disse-me, como se o arrependimento também fosse palpável aos deuses, como que querendo que eu acreditasse em tudo aquilo mais uma vez. Tratavam-se de verdades, então? Independente disto, abri a porta e saí.

Num último lapso de consciência, vi tudo ao meu redor se desfigurar, se esticar e se retorcer, tornando-se um pequeno coquetel sobre uma mesa simples de madeira, de frente a uma vasta praia. De repente tudo aquilo se desmaterializou novamente, tornando-se um ônibus, então uma grande catedral; eu estava sob os pneus de um caminhão, embutido em um celular. Eu via tudo, mas também via o nada, tudo sumia, tudo rugia, tudo brilhava, se apagava, as luzes artificiais numa noite chuvosa, um grande breu subaquático; tudo, nada. Ouvi um distante farfalhar de crianças, uma voz abafada logo atrás de mim, um sentimento de estar imerso no mar, latidos, foguetes, músicas, ouvi gemidos de prazer, de dor, de ódio, de desgosto, sons de pássaros, barulhos de tiros, um canto de torcida, um coral, um portão sendo batido, ouvi o som constante das máquinas, o aplaudir de uma plateia, o sermão de um padre, de um professor, de uma mãe, ouvi, eu ouvia tudo isso, tudo separadamente, tudo junto, em tons e velocidade diferentes. Era o tudo, era o nada. Imagens surgiam na minha frente, a infinidade de imagens que não acabava; uma escuridão sem fim. Era o tudo, era o nada. Os odores de uma vida, o tatear de uma morte, o gosto do martini, o de um tijolo, o da grama, uma confusão enorme de sentimentos, vontades, sonhos, medos. Era o tudo, era o nada. Então eu estava ali novamente, naquele mesmo balcão. “Até deuses se arrependem às vezes, perdoe-me, certas coisas devem, sim, ser do conhecimento humano; tudo o que você disse a si mesmo foi dito por mim, tudo aquilo é verdade.” E a mesma cena se repetiu, seguido de todos os meus sentidos sendo abusados como numa eternidade, como numa fração de segundo. Era hora de aceitar: eu estava morto. Era o tudo, era o nada.

Quer ler mais obras e saber mais sobre Literatura? Clique aqui.

Muito legal terem unido a pintura do Yuri Seima com o conto do Yuri Beira.